市販薬のOD(過剰摂取)の中高生が増加〜対応と注意点は?

東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。

中学生55人に1人がODを経験しているというニュースがありました。ここでは

①ODとは何か

②子どもはなぜODをするのか

③家庭ではどのような対応が必要か

④子ども自身にできることは何かについてわかりやすく説明していきます。

OD(過剰摂取・オーバードーズ)とは?

OD(過剰摂取・オーバードーズ)とは、決められた用途や用量を超えて薬を過剰に服用する行為を指し、市販薬であっても命に関わる危険があります。特に中高生の間で、風邪薬や咳止め薬など入手しやすい市販薬での事例が増えており、救急搬送に至るケースも起きています。

国立精神・神経医療研究センターの調査(2024)によると、中学生の過去1年間における市販薬乱用経験は男子1.5%、女子2.0%、全体1.8%であり、およそ55人に1人が経験していると推定されます。

ODは、一時的な高揚感や解放感、またはつらい心の痛みやストレスをやわらげる自己治療の手段として行われることが多いと考えられます。

けれども、繰り返すうちに心身への依存が強まり、精神症状や身体症状の悪化、学業・人間関係への影響など深刻な問題を引き起こします。

さらに、市販薬でも過量摂取により呼吸抑制や意識障害、臓器障害など命に関わるリスクがあるため、早期の気づきと適切な対応が大切です。

子どもたちは何を求めてODに走るのか?

市販薬を過剰に服用する「OD(オーバードーズ)」に至る子どもたちの心理には、さまざまな背景があります。

①孤立・生きづらさ・居場所の欠如

厚生労働省の調査でも、10代における市販薬乱用の背景には「社会的孤立」や「生きづらさ」が常に存在するとされています。

●家庭の事情やいじめ、友人関係のトラブルによる孤独感

●安心できる居場所がない

●学業や将来への不安・プレッシャー

●自分を発揮できる場がない

これらのつらさから逃れるために、市販薬が「一時でも忘れられる手段」になってしまうことがあります。

②「つらさを忘れたい」「仲間と安心したい」

ODは、精神的・感情的な苦しみを「一瞬で消したい」「楽になりたい」という衝動から行われることがあります。

また、仲間と一緒に行うことで孤独感が和らぎ、「つながっている感覚」が得られることもあります。

③身近で手に入る市販薬

風邪薬・咳止め薬・総合感冒薬など、処方箋が不要で比較的安価、深夜でも入手可能な薬がODに使われます。

違法薬物と違い法的リスクがなく、「薬だから安全」という誤解もあります。

さらに、SNSで服用方法や効果の体験談が容易に見られるため、心理的ハードルが低くなってしまいます。

本来は安全に使うべき薬が、孤独やつらさを抱える子どもたちにとって「手の届く逃げ場所」となっているのです。

親としてODにどう対応すればよいか?

ODについての対応で最も大切なのは、頭ごなしに否定せず、子どもの心に寄り添うことです。「危ないからやめなさい」とだけ伝えると、子どもは「自分の気持ちはわかってもらえない」と感じ、孤立感を深める可能性があります。

できると良いこと

①子どもの話を聴く

まずは、子どもの話をそのまま、「そうだったんだね」と受け止めながら、最後まで聴きましょう。

勇気を出して話してくれたことに感謝とねぎらいを、また、もっと早く気づいてあげられず申し訳なかった気持ちを伝えられるといいですね。

②気持ちに寄り添う

子どもがどんな気持ちでいるのか(いたのか)を想像しながら聴くと、最後まで聴くことができます。

子どもの中にあった怒りや悲しみ、孤独感、あるいは言葉にならないモヤモヤを、できる範囲で言葉にしてみてください。「それは許せない気持ちになるね」「誰にもわかってもらえず、苦しかったね」「気持ちの整理がつけられなくて溢れてしまったのかな。」

③安心できる居場所を作る

家の中が安心できる場所になるように工夫してください。生活習慣や学業についてうるさく口出しすることは控えましょう。

自分の部屋やリビングで、安心して過ごせているでしょうか。一緒にごはんを食べる。お茶を飲む。雑談をするなど。家の居場所を確保しましょう。

甘えてくる様子が見られた時は、しっかり受け止めてください。

してはいけないこと

①叱責する

子どもの行為を叱っても、子どものつらさをやわらげることはできず、ますます子どもを追い詰めます。

叱責したくなる親自身の気持ち(怒りや動揺)に気づけると、冷静さを取り戻すことができます。

②「甘えている」「大げさだ」と決めつける

子どもの行為を「甘え」「大げさ」と決めつけると、子どもはますます殻にこもったり、もっと反発するしかできなくなります。ODが癒しになるほど、子どもが追い詰められていたと知るところから始めていきましょう。

③監視や制限だけで対処しようとする

薬やお金の管理は必要ではありますが、それだけで問題の解決にはなりません。危険な場所・つながりから離れてほしい気持ちで、門限などの制限を科しても、子どもがそれを守ることは難しいでしょう。家に居場所をつくり、対話を重ねて、関係性を修復していく根気が必要です。

まずは、子どもの気持ちを受け止めること。親がこころを痛めていることを伝えるところから始めましょう。親子関係を修復する大事な機会と捉えて、子どもが家でくつろぐことができるように配慮してください。

その上で、家庭だけで抱え込まずに、専門家(医療機関・相談機関・スクールカウンセラーなど)につながれるとよいでしょう。

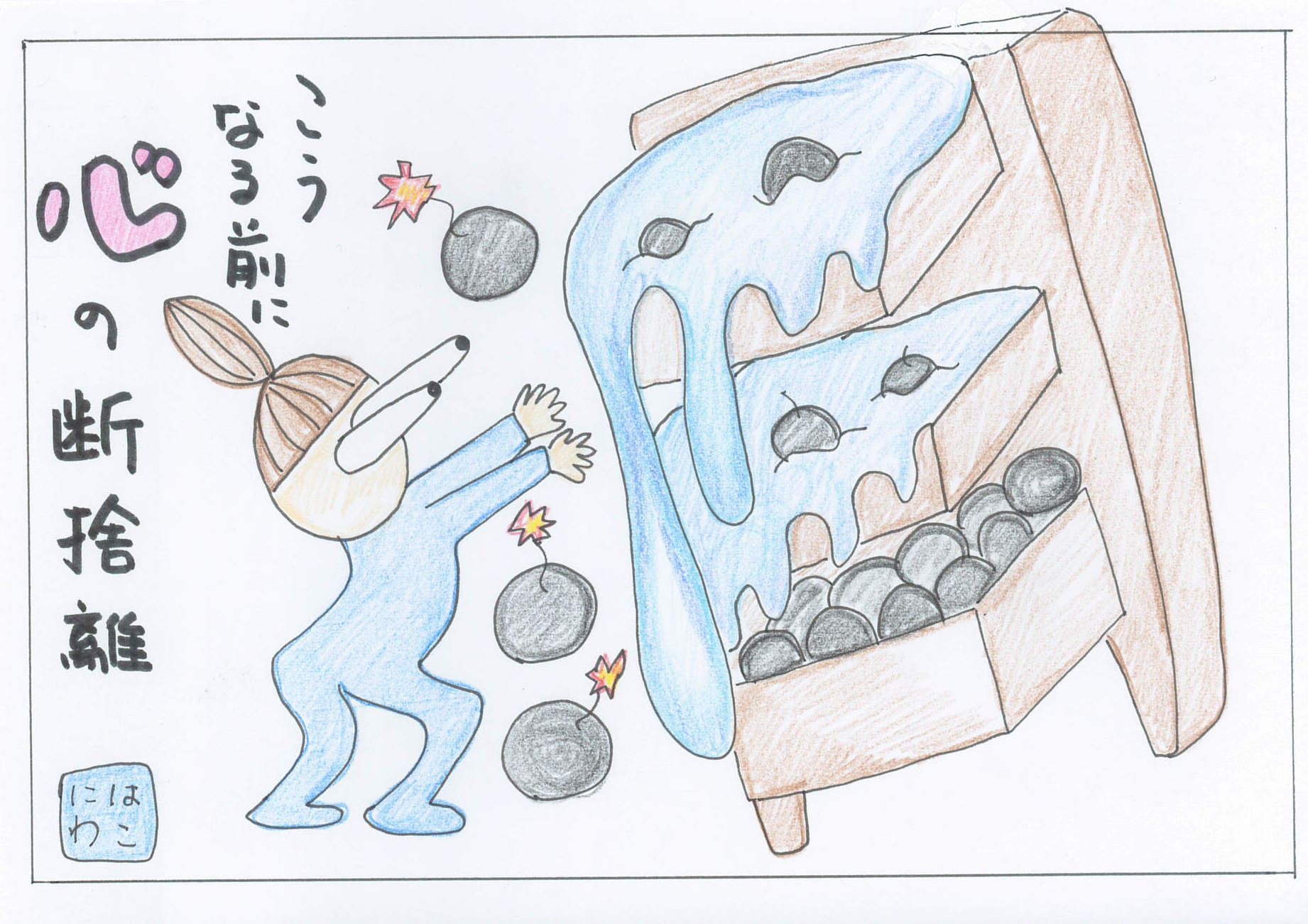

ODに対して子どもができること

(以下は、お子さんが直接読んでも、大人から伝えてもOKです)

本当に、よくがんばったね。

でも、薬をたくさん飲むやり方は、身体にも心にも大きなリスクがあります。

だから「やめなきゃ!」ではなく、「少しずつ別の方法も試してみる」くらいの気持ちで、選択肢を増やしていってほしいのです。

いくつかその方法を紹介しますね。

① 身体の緊張をやわらげる

苦しいときや不安なとき、人の身体は自然とこわばります。息が浅くなったり、ストレッチしようとしても動けなかったりします。まずは、自分の身体がこわばっていないか、観察してみてください。

固くて苦しいところがあれば、そこに手を当ててみましょう。手の温かさが、緊張をやさしくほぐします。首や肩、手足をさすってみるのもおすすめです。

② 呼吸を整える

熱いお茶やホットミルク、ココアなどをゆっくり飲んでみましょう。

熱い飲み物は「ふ〜ふ〜」と冷ます間に自然と呼吸が整い、身体の緊張もやわらぎます。

③ 肌ざわりで安心する

肌は“第2の脳”とも言われます。

やわらかい毛布にくるまったり、お気に入りのタオルやぬいぐるみを触ったりすると、安心できます。

外出時も、小さなタオルを持ち歩くのがおすすめです。

④ 気持ちを表現する

悲しみや怒りも、大切な気持ちです。

書き出す・書きなぐる・クッションを叩く・カラオケで歌うなど、安全な方法で外に出しましょう。好きなこと(走る、服を選ぶ、絵を描くなど)に気持ちをのせるのも良い方法です。

⑤ 気持ちを切り替える

つらさでいっぱいになったら、いったん別のことに意識を向けてみましょう。

●窓を開けて空を見る

●トイレに行く

●アイスや温かい飲み物を味わう

●授業中なら、机の下で足の指を動かす、壁の模様や時計の秒針を数える、外の音を探す

いったんリセットして、苦しさの山をしのぐと、自分に危害を加えないでやり過ごすことができます。この方法はいつもうまくいくとは限りませんが、うまくいくと自信がつきます。

⑥ ひとりにならない

話を聴いてくれる友達や大人、本や音楽の中の共感できる言葉も、あなたの支えになります。

また、カウンセラーはあなたの味方です。もし機会があれば、つながってみてください。

ODにカウンセリングができること

ODに対応するために大切なことは、これが親子の関係修復の大切なチャンスだと理解して、子どもに向き合うことです。

でも、大事な子どもだからこそ、距離が近くて、気持ちを理解するのが難しくなるものです。

親は「言ってくれればよかったのに」と思っていても、子どもは「親に心配かけたくない」と思うあまり、問題行動にはまり込んでしまうこともあります。

はこにわサロンでは、まずは、保護者の方から、それまでの親子関係や背景事情をお伺いするところからカウンセリングをスタートします。

お子さんが何にもがいているのかをご一緒に整理・理解していきます。それから、ご家庭でしてあげられるとよいこと、避ける方がよいことを話し合います。ご両親の理解が得られると、親子関係に変化が生じ、お子さんが危機を脱していくことができることもよくあります。

または、一度の面接ではなかなか結果が出ず、話し合いと試行錯誤を重ねる必要があるケースもあります。その場合は、お子さんが元気に回復するまで、並走します。

お子さんがカウンセリングにつながることを希望してくれる場合は、お子さんの面接も可能です。

「うまく話せないかも」と感じる場合は、箱庭療法をお勧めすることもできます。

守られた環境で、親や友だちに気を遣わずに自分の気持ちを話してもよいことがわかると、少しずつ気持ちを話せるようになっていくことも多いです。

ODに限らず、子どもの問題は、お互いに「大切」と思う気持ちがあるから余計に、傷つけたり気を使い過ぎてボタンのかけ違いが発生しやすいです。

ですので、家庭内だけで抱え込まないで、どうぞ、ご相談くださいね。(ご予約はこちらからどうぞ。)

OD(過剰摂取・オーバードーズ)まとめ

市販薬によるODは、子どもが抱える深い孤独や生きづらさのサインであり、単なる「危険行為」ではなく、助けを求めるSOSです。

親や周囲の大人が感情的に叱るのではなく、まずはその背景にある思いを理解し、安心できる環境と信頼できる関係を築くことが解決の糸口となります。

親子の愛情があればこそ、こじれてしまいやすい難しさがあるので、ご家庭だけで抱え込まないで、専門機関にご相談ください。

はこにわサロンでもご相談を受け付けています。

ご予約はこちらから。