逃げ癖がある人の心理とは。特徴・要因と4つの改善方法

東京・青山の心理カウンセリングルーム「はこにわサロン東京」の吉田美智子(臨床心理士・公認心理師)です。

「逃げ癖がある」と言われる人は、困難な状況や対立に直面すると、話し合いや解決をせずにその場から去ることを繰り返してしまう傾向があります。

仕事・人間関係・恋愛など、さまざまな場面で「嫌になったらフェードアウト」「問題が大きくなる前に関係を断つ」という行動パターンを持っています。

しかし、実際には「逃げたくて逃げている」のではなく、「どう対処していいかわからない」「対立や不快感に耐えられない」という心理が背後にあることが多いので解説します。

逃げ癖がある人の特徴

逃げ癖がある人にはいくつかの特徴が見られます。

① 問題が起こると、真正面から向き合わずに避ける

■仕事でミスをすると、報告せずに黙ってしまう

■対人トラブルがあると、自分から連絡を絶つ(職場・友人・恋愛など)

■計画を立てても、面倒になると投げ出す

「問題をなかったことにする」ことで、その場をなんとかしのぐけれど、後から問題が大きくなることが多いです。

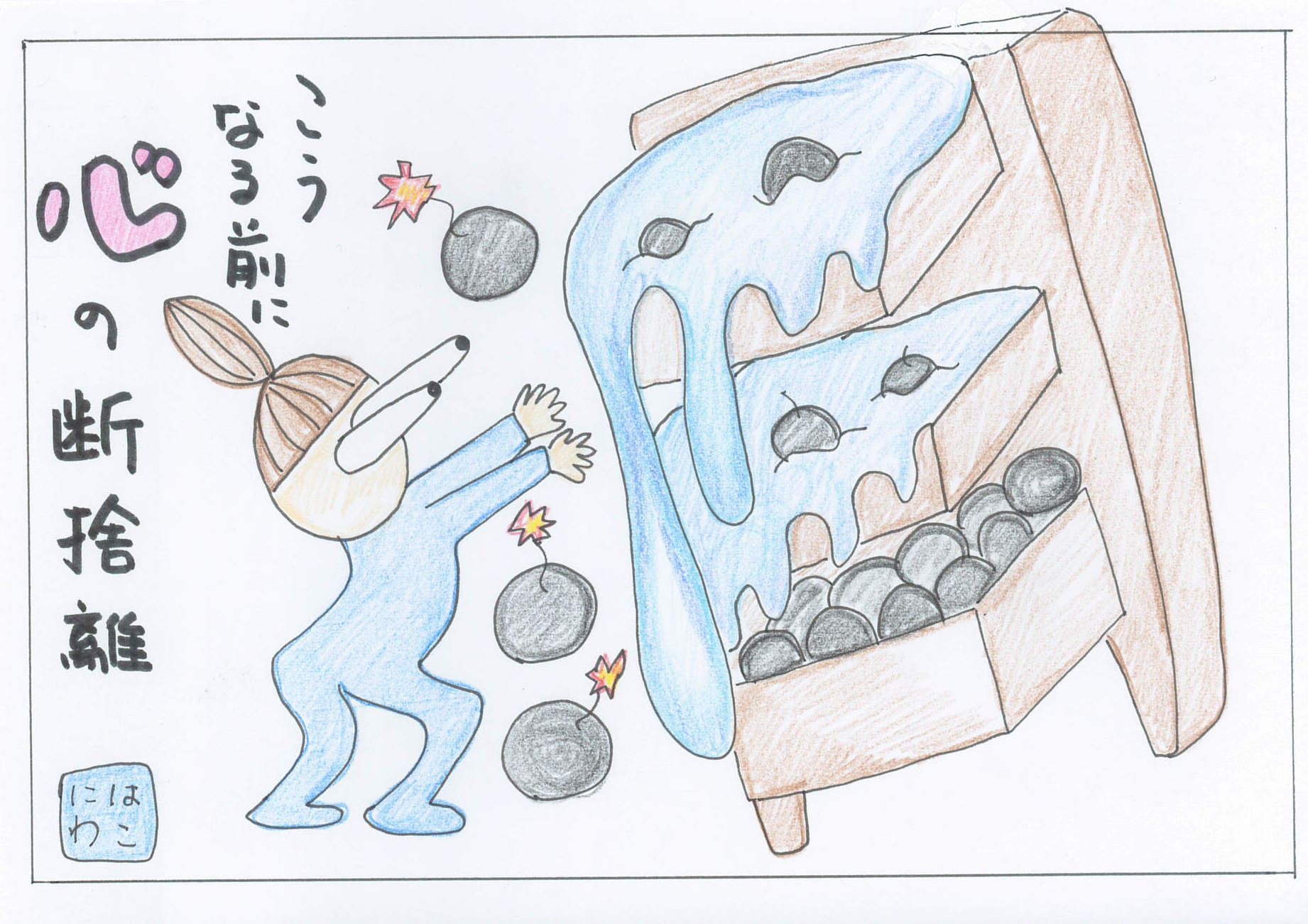

② 我慢を重ねた後、突然関係を断つ(フェードアウトしがち)

■表面上は順調に見えるのに、ある日突然仕事を辞める、連絡を絶つ

■「今まで普通だったのに、いきなり消えた」と周囲を驚かせる

■「もう無理」「全部リセットしたい」と思い、一気に距離を取る

我慢を積み重ねた結果、限界を迎えた瞬間に「終わらせる」しか選択肢がない、と言う状態です。

③ 完璧主義で「失敗するくらいならやめたほうがいい」と思いやすい

■「100%できないならやる意味がない」と考え、途中で投げ出す

■「どうせ失敗する」「怒られるくらいなら辞める」と思ってしまう

■「努力しても無駄」と諦めやすい

完璧にできる確信がないと、挑戦を避けたり、やり遂げずに逃げてしまいます。

④ 対立や衝突が極端に苦手

■「怒られるのが怖い」「嫌われるのが怖い」と思い、話し合いを避ける

■人間関係のトラブルがあると「もう関わりたくない」とシャットアウトする

■「意見を伝えるよりも、去ったほうが楽」と考えてしまう

幼少期に親との間で「怒られる」「意見を言っても否定される」経験が多かった人は、対立を避けるために「逃げる」という方法を選ぶようになります。

⑤ 「新しい環境に行けば大丈夫」と思い込みがち

■仕事や人間関係で問題が起こると、「環境を変えれば解決する」と考える

■何度も転職する、人間関係が続かない、恋愛が短期間で終わる

■「今の場所が合わないだけ」「もっといい環境があるはず」と思ってしまう

環境を変えても、根本的な問題(対処の仕方)を学ばない限り、同じパターンを繰り返してしまうのです。

なぜ「逃げ癖」がついてしまうのか?

逃げ癖がつくのにはいくつかの要因があります。

① 幼少期の環境の影響(複雑性トラウマ・機能不全家族)

■親が厳しく、「失敗=責められること」だった

■親が感情的で、怒りや対立が怖かった

■家の中に安心できる居場所がなく、逃げることでしか身を守れなかった

家庭内が安心できる場所でない上に、子どもが困っていることに気づいてもらえない、助けてもらえないと、子どもにはギリギリまで我慢して逃げる方法しか対処方法がありません。

② 「戦う・話し合う」という経験が少ない

■意見を言っても通らなかった経験が多く、「どうせ無理」と思っている

■話し合いで問題を解決するスキルが育っていない

■逃げることで「嫌なことを回避できた」という成功体験がある

対話や交渉のお手本や学ぶ機会がないと、逃げる以外の選択肢を身につけることができません。

特に、複雑性トラウマや機能不全家族育ちの人は、対人関係でいつも緊張している人は、学ぶ機会があってもそれを身につけることが難しいです。

③ 自信がない

■「どうせ自分には無理」と思い込みやすい

■「怒られるくらいなら辞めたほうがいい」と考える

■失敗を極端に恐れ、「できない自分」を受け入れられない

自信がないとチャレンジして乗り越えることより、逃げて楽になる方を選ぶようになります。

逃げ癖から抜け出すには?

① 逃げたくなったときに「なぜ逃げたいのか?」を整理する

ただ嫌だから逃げたいのか、本当に解決できない問題なのか、別の方法はないのかなどを、一度冷静に考えて整理します。

逃げるときは、恐怖の衝動に支配されています。一旦冷静になることで、別の方法を考えてみることができます。

② 小さな問題を「話し合って解決する」経験を増やす

小さな意見の相違場面で、相手の意見を聞いたり、自分の気持ちを伝える経験を積んでみる。

逃げなくても大丈夫な体験を重ねることで、少しずつ、話し合いでよりよい解決を目指せるようになっていきます。

③ 逃げる前に「他の選択肢」を考える

逃げたい理由を整理したり、相談して、他の選択肢がないか考えてみる。

すぐに逃げるのではなく「あと○回チャレンジしてから辞める」と期限を決めてみると、その中でいつもとは違うパターンに出会えることもあります。

④自律神経を整える

逃げ癖は、自律神経の乱れと関係しています。

いつも過緊張(交感神経優位)で耐えられなくなると逃げる(背側迷走神経=フリーズ=逃げる)が起きているのです。

生活リズムを整えて、自律神経を安定させていくこと、まずは自分ひとりでリラックスするところから始めて、少しずつ、人と一緒にいてもリラックスできるようにしてください。

すると、自然と逃げる以外の問題解決、コミュニケーションが取れるようになりますよ。

逃げ癖〜まとめ

逃げ癖がある人は、「問題を解決する方法を知らない」「逃げることしか選べなかった」経験が多いことが特徴です。

でも、なぜ逃げ癖が生まれたかを理解して、少しずつそれ以外の方法を身につけていくことで、逃げないで向き合えるようになります。

諦めないで、まずはご自分で向き合ってみてください。

過去のトラウマの影響などで、お一人ではうまく改善しないときは、ご相談くださいね。